お子さまの成長で気になる一つに、歯並びがあると思います。

お子さまの歯並びは、将来の健康や美しい笑顔に大きく影響します。特に、妊娠中の方や20〜30代の女性にとって、子どもの歯並びに関する知識は重要です。今回は、子どもの歯並びに影響を与える癖や、その対策について詳しくご紹介します。

子どもの歯並びに影響を与える主な癖

子どもの成長過程で身に付くいくつかの癖は、歯並びに悪影響を及ぼす可能性があります。以下に主なものを挙げ、その影響と対策を解説します。

指しゃぶり

影響: 長期間の指しゃぶりは、上顎の前歯が前方に突出する「上顎前突」や、上下の前歯が噛み合わない「開咬」を引き起こすことがあります。

上顎前突とはいわゆる「出っ歯」のことです。

開咬とは「オープンバイト」ともいい上の歯と下の歯が付かないので、口がポカンと開いた状態のことです。

対策: 通常、3歳頃までに自然にやめることが多いですが、4歳以降も続く場合は注意が必要です。お子さまが安心できる環境を整え、指しゃぶり以外のストレス解消法を見つけることが大切です。

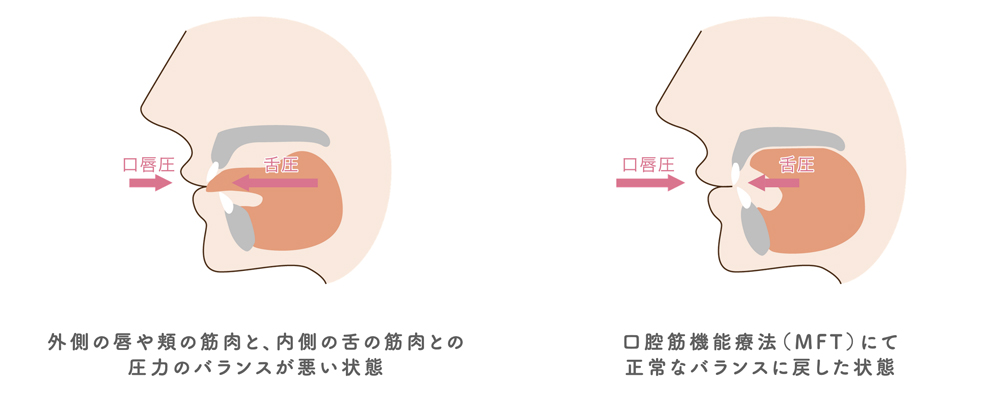

舌癖(ぜつへき)

影響: 飲み込み時に舌を前方に突き出す「異常嚥下癖」は、前歯が前方に押し出され、出っ歯や開咬の原因となります。

対策: 舌の正しい位置を意識させるトレーニングや、専門家による指導が効果的です。早期に改善することで、歯並びへの悪影響を防ぐことができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

口呼吸

影響: 口呼吸は、口腔内の乾燥を招き、虫歯や歯周病のリスクを高めるだけでなく、上顎の成長に影響を与え、歯並びの乱れを引き起こすことがあります。

対策: 鼻呼吸を促すための環境整備や、耳鼻科での診察を受けることが重要です。また、口を閉じる習慣を身につけるためのトレーニングも効果的です。

頬杖

影響: 片側の頬杖は、顎の左右非対称を引き起こし、歯並びや顔のバランスに影響を及ぼす可能性があります。

対策: 頬杖をつく癖がある場合、姿勢を正す習慣を身につけさせることが大切です。親御さんが注意深く観察し、適切に指導しましょう。

歯並びに影響を与えるその他の要因

癖以外にも、以下の要因が歯並びに影響を及ぼすことがあります。

遺伝的要因

親からの遺伝により、顎の大きさや歯のサイズが決まるため、歯並びに影響を与えることがあります。

食生活

柔らかい食べ物ばかりを摂取していると、顎の発達が不十分になり、歯が正しく並ぶスペースが確保できないことがあります。

子どもの歯並びを守るためのポイント

お子さまの歯並びを良好に保つためには、以下の点に注意しましょう。

早期の歯科検診

定期的な歯科検診を受けることで、歯並びの問題を早期に発見し、適切な対策を講じることができます。

正しい生活習慣の確立

前述の癖を早期に改善し、正しい生活習慣を身につけることが、歯並びの乱れを防ぐ鍵となります。

バランスの良い食事

硬い食べ物を適度に取り入れ、顎の発達を促すことが大切です。

まとめ

お子さまの歯並びは、日常の癖や生活習慣によって大きく影響されます。妊娠中の方や20〜30代の女性の皆さまは、これらの情報を参考に、お子さまの健やかな成長をサポートしてください。早期の対応が、将来の美しい歯並びと健康につながります。

ご相談はサイトウ歯科おとなこども院まで

お子さまの歯並びについて疑問や不安がある場合は、ぜひサイトウ歯科おとなこども院にご相談ください。当院では、お子さまが楽しく通える環境整備に力を入れております。お気軽に相談してみてください。